お久しぶりです。とみっちです。

前回の記事に引き続き、13年落ちのハイエースキャンピングカーの鉛バッテリーをリチウムイオンバッテリーにDIYで交換した方法を紹介します。

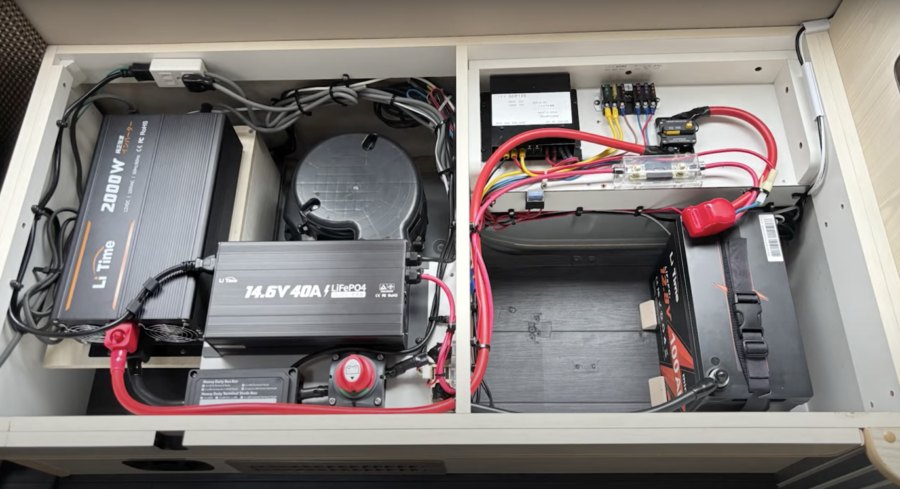

いよいよ、LiTimeのリチウムイオンバッテリー、40A AC充電器、2000Wインバーター、そしてRenogyのバッテリーモニターを取り付けます。

最大70%OFF!一部の商品は決済時に最大8%OFFクーポン併用可能

開催期間:2025年7月

詳細は → Li Time公式サイト

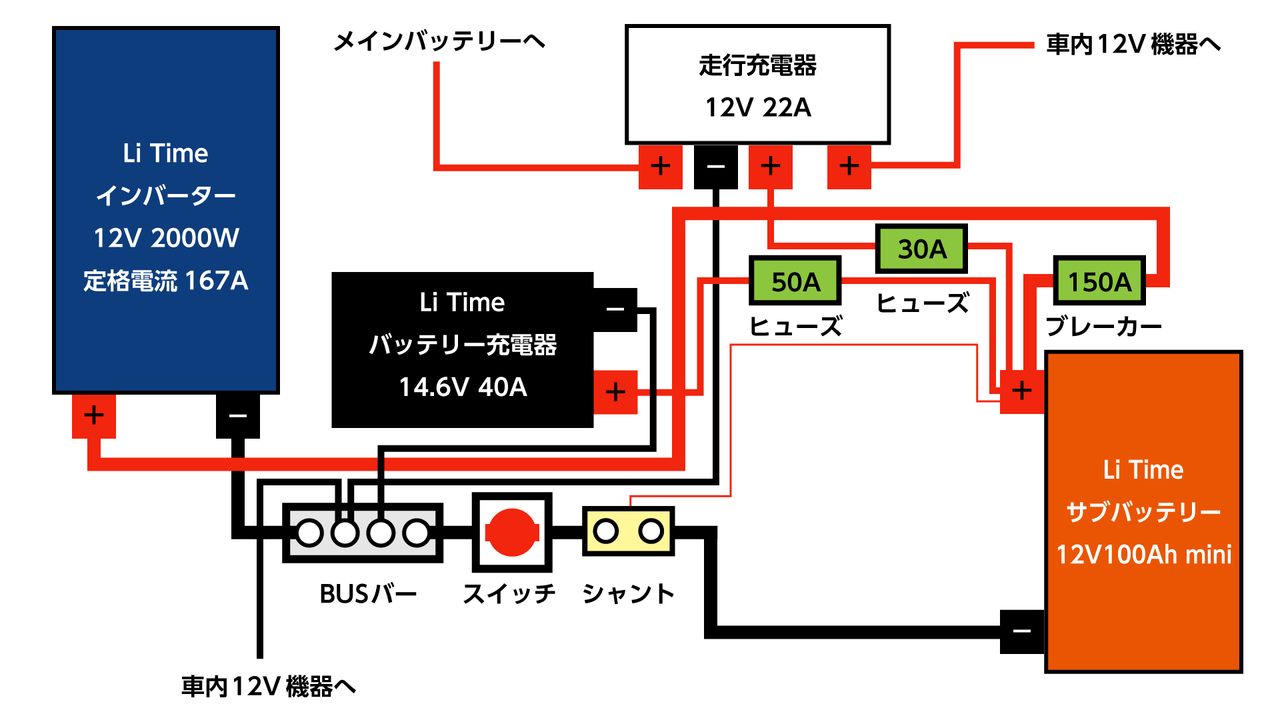

配線図

車内でどの機器をどこに置くか大体の配置を決めて、配線図を作りました。ケーブルの太さにも意味があります。

太線: 38sq 許容電流: 160A

細線: 8sq 許容電流: 60A

※許容電流は余裕を持たせてあります

sqと書いてスケア、略してスケと呼びます。正確なつづりとしてはsquareなのですが、日本的な読み方でスケアになったようですね。

リチウムイオンバッテリーに交換

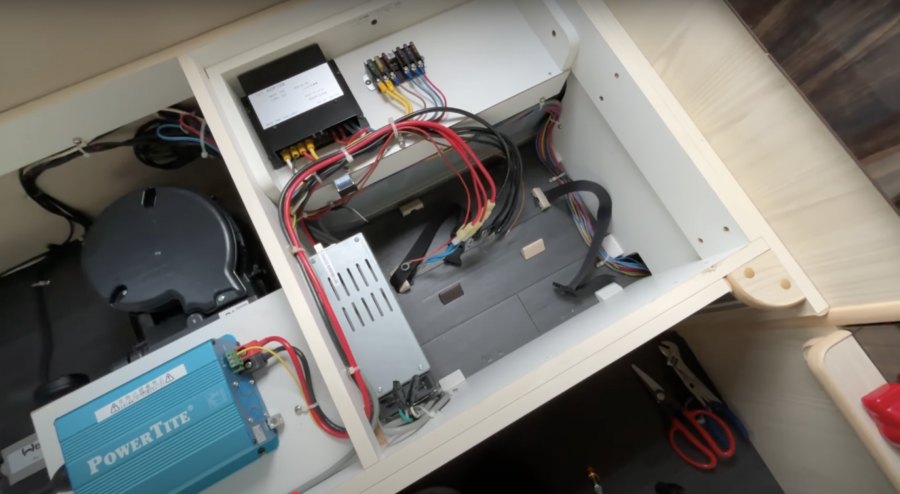

現状の鉛バッテリーを確認

ベンチシートの下にサブバッテリーが設置されています。容量が105Ahの鉛バッテリーが1個です。前回の記事で紹介した通り、実際に使える容量は50%程度までなので、600Wh程度となります。

インバーターは350W、AC充電器(外部充電)は30A、走行充電器は22Aで充電が可能です。

正直、IH、電気ケトル、電子レンジなどの調理家電は消費電力が大きいので使用できません。走行充電器は一旦このまま使いますが、リチウムイオンバッテリーで果たして充電ができるのかどうか。

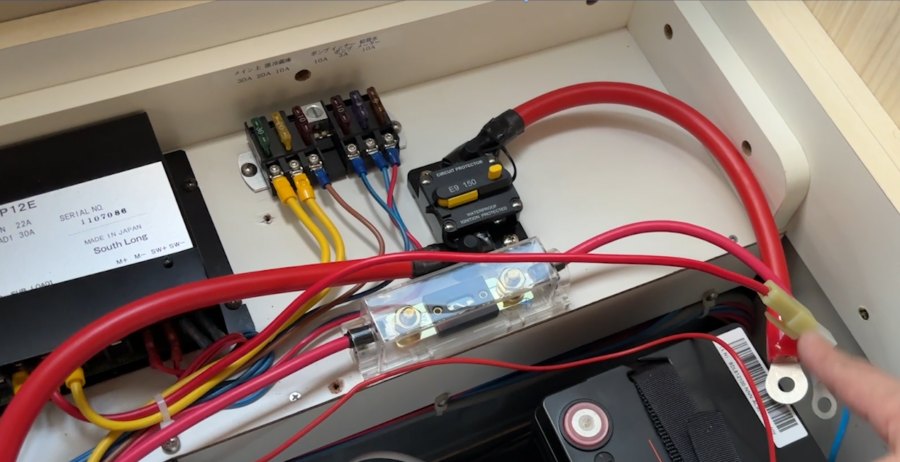

走行充電器(South Long SCP12Eという機種)にはLOADという出力端子があり、ここからヒューズ類を通って車内の12V機器に接続されているようです。電圧計と回路のオンオフスイッチがあって便利なので、これは当面使用します。

走行充電器とヒューズは残して、他は全て取り外します!

鉛バッテリー関連のパーツを取り外す

鉛バッテリーのターミナルはマイナス、プラスの順に外します。ショート防止のため、必ずマイナスから外すようにしましょう。

取り外した後に重量を計測したところ、鉛バッテリーは20.3kg、LiTimeのリチウムイオンバッテリ12V100Ah Miniは8.9kgと一回り小さい上に非常に軽量です。

まずはバッテリーを外すことができました。

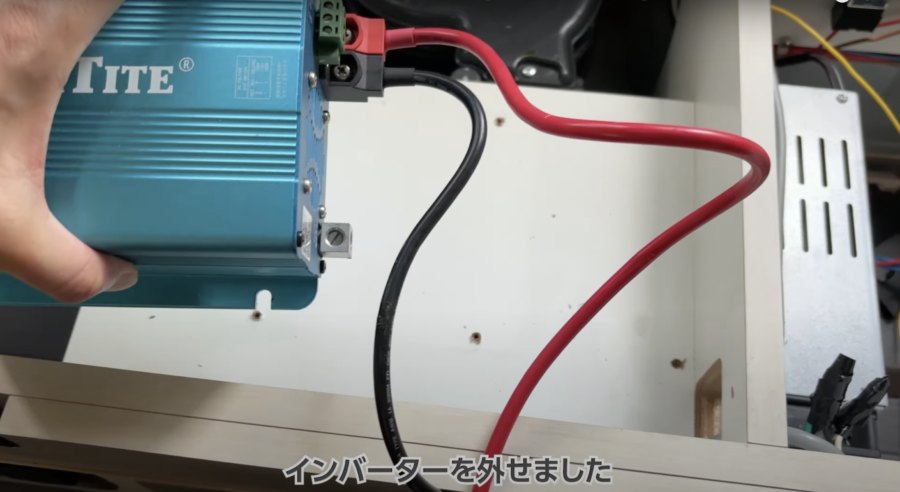

続いてインバーターも外します。ネジで止まっているだけなので、簡単に取り外すことができました。

AC充電器もネジで止まっていただけなので、想像よりも簡単に外せました。

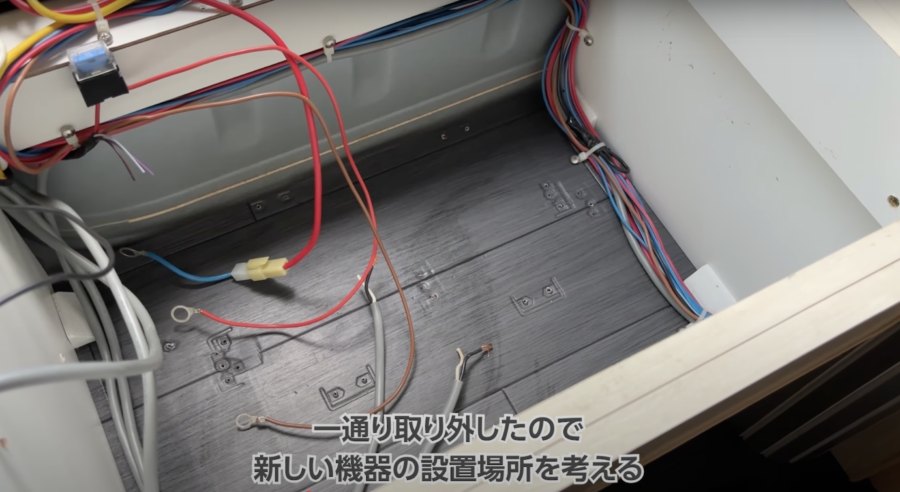

新しい機器類の設置を考える

機器を外したので、配線図を見ながらどこに新しい機器を設置するかを考えます。

シャントというのはRenogyのバッテリーモニターRBM500で使用する電流を計測する部品です。

当初はLi Timeのサイトにある配線図を参考にしてスイッチとシャントを逆にしていたのですが、スイッチでオフにした場合に電流の計測ができなくなると考えて逆にしました。

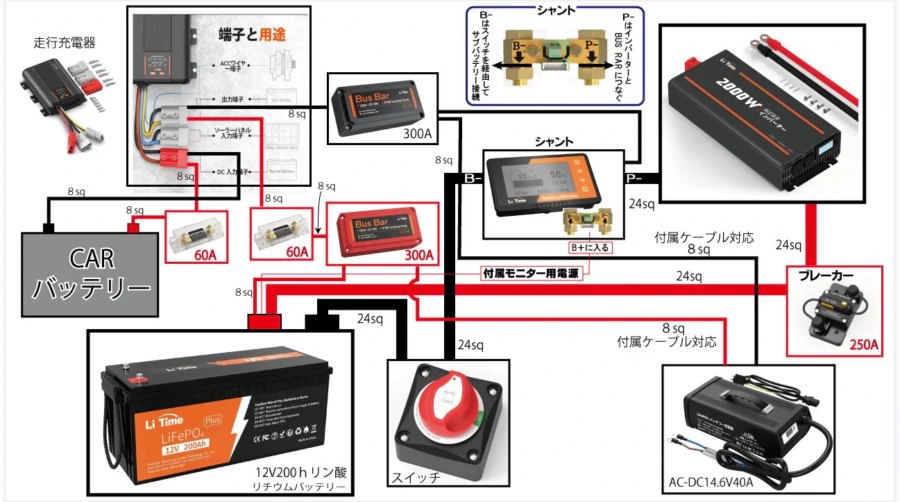

以下がLi Timeのサイトで掲載されていた配線図です。

【出典】Li Time サブバッテリー基本知識を学び|電源システム作りへ役立つ情報

この配線図はYouTubeチャンネル「Natural Camping Labol」さんの動画より引用しているとのことです。この配線図を基にしていますが、スイッチとシャントの位置を入れ替えて作りました。

また、BUSバー(配線をまとめる機器)を使うとスッキリするので、マイナス側だけ導入します。プラス側は今後バッテリーを増設する際に導入する予定なので、今回は直接バッテリーに接続します。

リチウムイオンバッテリーを設置

今回設置するLi Timeのバッテリー 100Ah Miniは1つだけですが、近いうちに全く同じバッテリーを増設しようと考えています。

4つ設置したかったのですが、スペース的にどう頑張っても3つが限度ですね。

鉛バッテリーを固定していたパーツを移植して、新しいリチウムイオンバッテリーを固定しました。上下左右ともにしっかり固定されています。

インバーターを設置

新しいインバーターは2000Wに対応している分、かなり大きいです。固定できる台を用意しないと設置できないため、板を加工して台座を作り、そこにインバーターをネジ止めします。

まず側面の板をL字金具でビス止めしました。FFヒーターにかなり近いので少し心配ですが、今回買った桐板は発火点が普通の板よりも高いそうなので大丈夫かなと思っています。

場合によっては耐熱シートを貼ります。桐板は安くて軽量で加工がしやすいので、とてもいいですね。

インバーター本体も付属していたネジでしっかり止めました。バッテリーまでのケーブルは長いと電気抵抗が増えるため、極力短くしたいと考えてこのような配置になりました。

インバーターのコンセントが奥側になってしまったのですが、まあ差しっぱなしで使うので良いでしょう。

AC充電器を設置

40AのAC充電器は元々鉛バッテリー用のインバーターが設置されていた位置に取り付けました。

これでバッテリー、インバーター、充電器の取り付けができました。

製品が黒で統一されているのがすごくいい!

充電器の手前には、マイナスのBUSバー、スイッチ、バッテリーモニターのシャントもそれぞれネジ止めします。

配線について

機器を設置した次は、ケーブルで接続していきます。ケーブルは皮をむいて圧着端子をつけます。ニチフというメーカーの製品が信頼できそうですのでモノタロウで購入しました。

R38-10、R38-8、R38-6、R8-10、R8-8

「R38-10」といった製品名の先頭のRは、端子の形状を示しています。

Rは丸型形状(RIng Terminal)となります。38は差し込めるケーブルの太さが38sqであることを表しています。厳密にはピッタリではなく、多少サイズに余裕があるようです。断面積38mm²前後のケーブルで使用できます。

後半の10という数字は端子に差し込めるネジの大きさ(ビス径)をmmで示しています。

つまりR8-8であれば、丸型形状で8sqのケーブルで、8mmの端子に使用できます。

ケーブルの圧着は専用の工具が必要なので、必ず用意してください。僕は8sq〜38sq対応の圧着工具をAmazonで4,880円で購入しました。

一定量以上締め付けると端子が圧着され、工具がリリースされる仕組みになっています。

詳しい使い方はぜひ動画の20分頃〜ご覧ください。

当初用意していた125Aのブレーカーがどう頑張っても38sqのケーブルが入らず、150AのLi TimeのブレーカーをAmazonで購入しました。

スイッチを入れる

配線が一通り完成したので、いよいよバッテリースイッチをオンにして、12V機器のスイッチもオンにします。

鉛バッテリーの時に使っていた電圧系ですが、今後も使う予定です。12V機器のスイッチを兼ねているので便利です。リチウムイオンバッテリーになり、12Vよりも電圧が高くなったのでF(Full)の位置を振り切ってC(Charge)の位置によっていますねw

このスイッチは先ほども書いた走行充電器「South Long SCP12E」に連動しています。

ドキドキしながら照明のスイッチをオンにしたところ、バッチリ光りました。

続いてその他の照明類、サーキュレーター、冷蔵庫、換気扇、FFヒーターなど一通りスイッチを入れてみたところ、いずれも問題なく動作しました。

Renogyのバッテリーモニターも動作しました(写真では右側の緑色の液晶の機器)。

また、インバーターのリモコンも問題なく動作しました。インバーターのスイッチを入れて、電子レンジが動作することも確認できました!

キャンピングカーが大好きな息子と一緒に大喜びしました!

AC充電器も正常に動作しました。100%まで充電したので続いてバッテリーモニターを設定します。

バッテリーモニターの設定

RENOGYのバッテリーモニター「RBM500」の初期設定をします。

満充電したのですが、100%時の容量などを設定していないので、容量が39Ahとおかしなことになっています。バッテリー容量や、満充電、0%時の電圧設定などを実施していきます。

OKボタン長押しで設定モードに入る

「OK」ボタンを長押しすることで設定モードに入れます。 以下を設定します。

| 設定項目 | 設定内容 |

|---|---|

| CAP (Capacity) 容量 | バッテリーの定格容量 100Ahなどバッテリー容量を設定 |

| Full 満充電電圧 | 設定値に達した際、バッテリー容量を100%とする。今回は13.3Vを設定。 |

| Zero 放電停止電圧 | 設定値に達した際、バッテリー容量を0%とする。今回は11.5Vを設定。 |

| PowOff 電源オフ | 設定値に達した際、モニターを機器の電源をオフにする。 |

| Alarm アラーム | 設定値に達した際、アラームを鳴らす。Ahで設定。 |

| Atten 減衰率 | バッテリー減衰率を設定。サイクルごとに徐々に減っていくバッテリー容量の劣化度を設定可能。一般利用では設定不要。 |

設定モードに入っている際、上ボタンを長押しすると100%時の容量をセットできます。

設定が完了し、100Ah、100%と表示されました。現在は0.12A(1.72W)使用中、86時間57分使えると目安が表示されています。

使用している電力が確認できるようになって、今までとは比べ物にならないほど便利になりました!

液晶画面の明るさは8段階で調整できます。夜眠るときは1で十分ですね。

まとめ

というわけで、なんとか取り付けが完了しました。平日の仕事が終わってからと、休日を使って毎日少しずつ作業を進め2週間くらいかかりました。トータルで10時間ちょっとだと思います。

Amazonや楽天市場、モノタロウで買い物した以外に、ホームセンターに何回も足りない部品を買いに行ったので、結構手間はかかったのですが、とても楽しかったです。

インバーターをオンにして電気ケトルでお湯を沸かしてみました。しっかり定格出力の900Wでお湯を沸かすことができて感動しました😭

これまではエコフローのRiverProという機種で600Wに出力を下げてお湯を沸かしていたので、家で使うのと同様に早くお湯が沸きます。

自分で組んだサブバッテリーを眺めながら飲むコーヒーが最高に美味しいです✨

遊んだケーブルは、ネジ止めできるタイラップでしっかりと固定しました。

早く空きスペースにあと2つバッテリーを入れて、300Ahにしたいですね。300Ahあれば3840Whになります。このくらいあればエコフローのWAVE3といった、ポータブルクーラーを数時間稼働させることができそうです。楽しみ!

バッテリーモニターも取り付けしました。一気に車内が最新設備になった印象です。

ポータブル電源を導入するのが気軽で楽ですが、ある程度の容量を確保しようとすると非常に高額になってきます。エコフローだとDELTA Pro3が4,096Whありますが、セール価格でも30万円以上します。

また、これだけ容量があるポータブル電源は非常に重く巨大になるため置き場所にも困ります。ベンチシートの中に設置できたので、電源を使うたびにポータブル電源を設置する必要がなく、非常にスッキリしました。

気になるかかった費用ですが、前回の記事で詳しく解説しています。

今回購入した機器やパーツ類、工具などを合計した金額は147,683円(税込)となっています。

バッテリーをあと2台追加しても合計で20万円程度となり、格安で導入できました。

ビルダーさんにリチウムイオンバッテリーの導入をお願いしようとしたら、50万円以上はかかると言われたので、大満足です。

僕のようにサブバッテリーの知識が一切なくても、1週間くらいネットで情報を集めればなんとか交換できるようになりますので、DIYに抵抗がない人はチャレンジしてみるのも良いかもしれませんね。